Que feront la moitié des Américains qui n’ont pas voté pour Trump le 5 novembre 2024 ? Cette question, autrefois purement théorique, prend désormais une tournure tragiquement concrète. Car ce que certains craignaient en silence devient aujourd’hui réalité sous nos yeux : les États-Unis glissent lentement, mais sûrement vers une autocratie technocratique sous la férule du président Trump.

La Cour suprême : de gardienne à complice

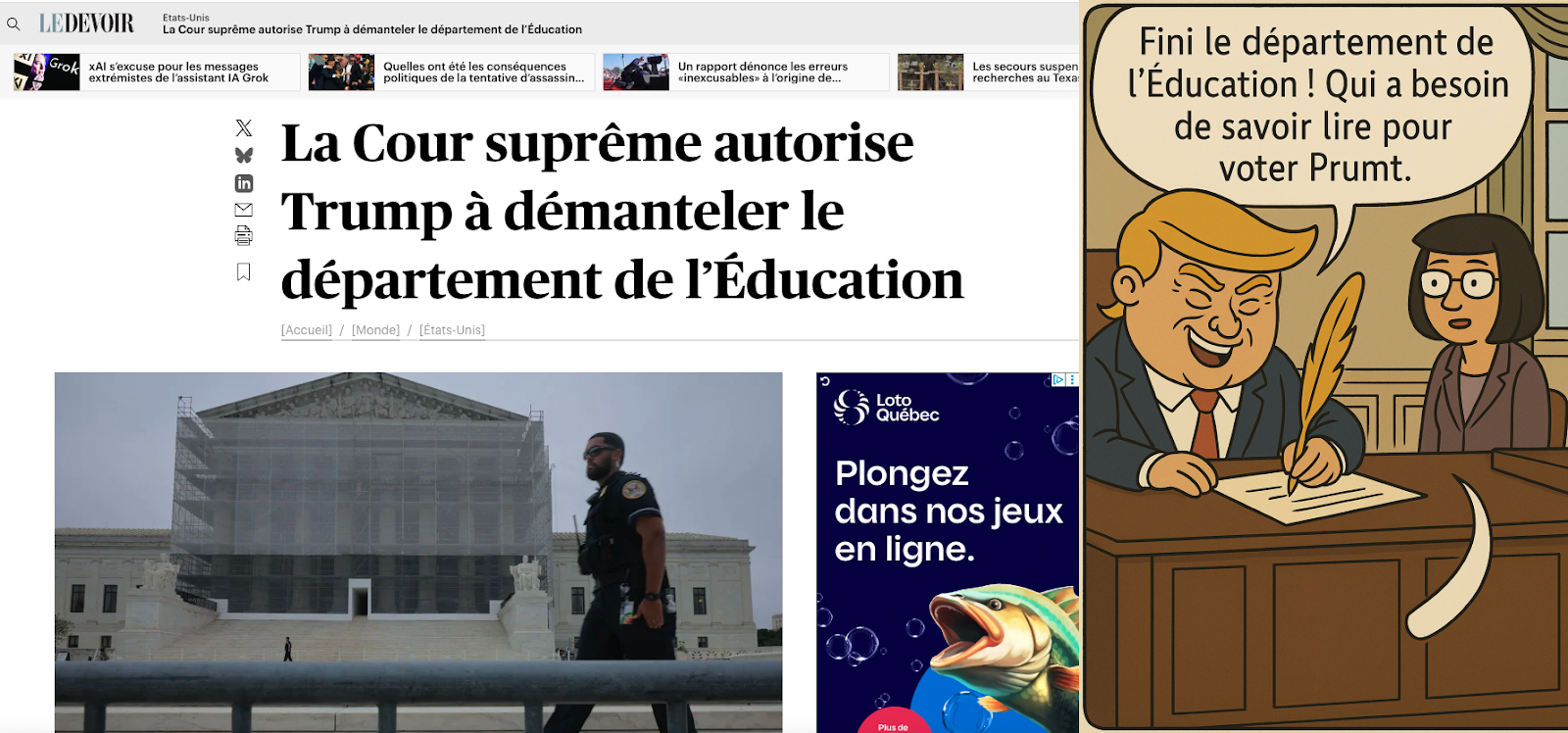

Hier, la plus haute instance judiciaire du pays, à majorité conservatrice, a provisoirement autorisé Donald Trump à poursuivre le démantèlement du département de l’Éducation, y compris une réduction de 50 % de ses effectifs. Ce geste n’est pas seulement une attaque contre une institution : c’est un symbole du mépris de Trump pour toute structure qui ne sert pas ses desseins idéologiques.

En mars, Trump avait signé un décret ordonnant la « fin définitive » de ce département, avec la bénédiction d’une droite dure rêvant d’un État fédéral réduit à sa plus simple expression. Une vingtaine d’États et plusieurs syndicats ont contesté ce geste, qu’un juge fédéral a jugé illégal en mai. Mais hier, la Cour suprême a levé cette suspension, contre l’avis des trois juges progressistes. La juge Sonia Sotomayor a résumé ce que beaucoup pensent :

« Quand le pouvoir exécutif annonce son intention de violer la loi puis met cette promesse à exécution, le devoir du pouvoir judiciaire est de faire barrage à cette illégalité, pas de la faciliter. »

Mais la Cour n’a pas fait barrage. Elle a ouvert la voie.

Le mythe du contre-pouvoir s’effondre

La Cour suprême n’est plus un contre-pouvoir. Elle est désormais un instrument au service du trumpisme, validant ses décisions les plus controversées, même lorsqu’elles empiètent sur les prérogatives du Congrès.

Quant au Congrès lui-même, il est divisé, intimidé, voire manipulé. Le Sénat, tenu par une mince majorité républicaine, n’est plus capable de jouer son rôle d’arbitre. La Chambre des représentants, même lorsqu'elle tente de résister, est noyée dans une guerre de récits.

Une autocratie technocratique pacifiée

Ironiquement, Trump ne gouverne pas par la violence directe, mais par l’érosion calculée des institutions, le tout enveloppé dans une apparence de normalité. C’est cela, le danger : une autocratie technocratique et pacifiée, où les mécanismes démocratiques existent encore sur le papier, mais ne servent plus à rien.

Le démantèlement du département de l’Éducation ne représente pas qu’une guerre contre une institution : il marque la fin d’un idéal américain, celui d’un pays capable d’éduquer ses citoyens de manière équitable, peu importe leur origine ou leur situation économique.

Et maintenant ?

Si l’éducation peut être sabrée, que restera-t-il du reste ? Santé ? Environnement ? Culture ? Justice ?

La question revient : que feront les millions d’Américains qui n’ont pas voté pour Trump ? Vont-ils résister ? Se résigner ? S’exiler mentalement ou physiquement ? Où vont-ils se lever, ensemble, pour rappeler au monde que leur pays vaut mieux qu’un homme et son culte ?

Aucun commentaire:

Publier un commentaire